L’envers et l’enhors

2. DOCUMENTATION DE L’EXPOSITION

Sylvie BLOCHER (née en 1953 à Morschwiller-le-Bas, France)

A More Perfect Day, 2009

Installation video, couleur, son

Texte extrait du discours de Barack Obama “A More Perfect Union”

Avec David Bichindaritz

8 min.

Collection NMNM, n° 2010.11.1

Sylvie Blocher expérimente depuis des années le partage d’autorité entre artiste et interprète, en créant des rencontres entre sa caméra et des personnes qui lui sont étrangères, grâce à des dispositifs filmiques.

A More Perfect Day est issu de sa rencontre avec un discours, celui de Barack Obama à Philadelphie en 2008, qui la touche par son mélange de force et de fragilité, et par sa manière d’exprimer son engagement pour la construction d’une société non raciste. Elle convainc alors un ami, le chanteur David Bichindaritz, d’interpréter ce discours de sa voix aigüe, et de le jouer dans un solo avec sa guitare devant un décor évoquant l’univers Walt Disney. Le corps dénudé et partiellement noirci, il se livre devant la caméra de manière très émouvante, loin des foules des concerts et des rassemblements. Son interprétation douce et sa grâce tout en retenue contrastent avec les allures des corps performant habituellement des discours politiques ; et pourtant la force de conviction qui se dégage est très troublante. Sylvie Blocher fait de ce discours de campagne écrit pour être entendu du plus grand nombre une chanson intime, mélancolique, où le titre se fredonne comme un rêve d’adolescent. Le papier peint de Mickey Mouse collé à l’envers accentue la distance entre le discours et la société américaine, qui apparaît plus figée que jamais dans des stéréotypes si éloignés des multiples réalités humaines et sociales qui la constituent. (Mathilde Roman)

Cette œuvre fait partie de la série des Speeches, une archive vidéo de discours et de manifestes utopiques, librement réinterprétés et performés par différents artistes, et présentés sous la forme d’installations dans l’espace muséal. Les Speeches expriment la tension entre les contenus politiques des textes et la sensibilité des artistes qui les interprètent. A More Perfect Country présente un extrait de La Poétique de la Relation d’Édouard Glissant ; A More Perfect Revolution est un slam de l’Internationale ; A More Perfect World, chanté par une soprano, est issu de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés ; A More Perfect Society reprend les mots prononcés par Angela Davis pendant le mouvement Occupy Wall Street en 2011.

Katinka BOCK (née en 1976 à Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Smog III – IX, 2017 – 2018

Bronze

7 éléments, dimensions variables

Collection NMNM, n° 2021.6.1

Les installations, performances et sculptures de Katinka Bock résultent souvent d’expériences naturelles, telles que l’évaporation ou encore l’altération par le vent ou la pluie de matériaux qu’elle aura laissés en extérieur. Son travail est ainsi intimement lié au temps et à la notion d’aléatoire qu’il implique, mais aussi à des lieux spécifiques, qui constituent souvent le point de départ de ses œuvres. Par l’empreinte ou le moulage, ses œuvres permettent de revisiter des environnements quotidiens et familiers qu’elle va mettre en relation avec l’histoire du lieu où elle installe ses pièces.

Smog III – IX relève d’un procédé de fonte de bronze à la chair perdue. L’artiste réemploie la technique traditionnelle de la cire perdue ; le bronze en fusion est coulé directement sur le cactus, préalablement entouré de plâtre, venant le consumer et fusionner avec lui. Les irrégularités et traces végétales encore visibles sur la sculpture sont autant de témoins de la matière de la plante disparue au moment de l’apparition de la sculpture. « En général je ne fais pas de moule qui permette de dupliquer la forme, le métal est coulé directement dedans et la matière de départ est brûlée. ». Par la soudaineté de la transformation, l’artiste permet, en plus d’emprisonner la forme du cactus, de figer un moment et un geste précis qui concrétise la rencontre entre deux matières. Installée à la Villa Paloma, Smog III – IX établit un dialogue avec les innombrables cactus et plantes succulentes du Jardin Exotique de Monaco, situé à quelques mètres de là.

Pauline Boudry et Renate Lorenz (nées en Suisse en 1972 et en Allemagne en 1963)

Silent, 2016

Installation avec projection HD

7 min.

Collection NMNM, n° 2018.21.1

Acquisition réalisée avec le soutien de Silvia Fiorucci Roman

À travers leurs installations, sculptures et performances filmées, Pauline Boudry et Renate Lorenz s’intéressent aux idées de la représentation du genre et tentent de remettre en question un discours historiquement hétéronormatif pour révéler les possibilités d’un futur queer. Les artistes disent pratiquer une « archéologie queer » consistant à rechercher, exhumer et mettre en scène des documents historiques témoignant d’un passé LGBTQ+ effacé ou illisible.

L’installation filmique Silent commence avec l’interprétation de la composition 4’33 » écrite en 1952 par John Cage, une partition conçue pour n’importe quel instrument, indiquant à la personne qui l’interprète de ne rien jouer pendant chacune de ses trois parties. La partition de John Cage est ici interprétée par la musicienne vénézuélienne Aérea Negrot, sur une plateforme tournante installée sur l’Oranienplatz à Berlin, qui fut occupée entre 2012 et 2014 par un camp de réfugiés protestataires. Devant la rangée de micros braqués vers elle, le silence de la chanteuse apparaît rapidement comme un acte de résistance voire de rébellion. Le silence revêt alors une évidente dimension politique.

« Le silence qui se prolonge derrière la panoplie de micros sur cette place publique berlinoise évoque une histoire d’absences. Il nous rappelle que le corps qui se tient devant nous a longtemps été exclu des arènes publiques de la prise de parole. Il évoque les luttes que les sujets trans racisés ont menées pour pouvoir parler derrière de tels micros. » (Noémi Michel)

A l’issue des 4’33’‘ de silence, Aérea Negrot interprète un morceau composé spécialement pour le film.

QR code vers le texte de la chanson :

Cher.e président.e,

Votre profil est vague,

Vous êtes sans bras, sans cheveux, sans jambes, et sans sexe

Votre ennemi est votre amant.e

J’ai besoin de maquillage, de sous-vêtements et d’hormones !

Cher.e visiteur.se,

Etes-vous optimiste,

Quand notre pays est en guerre ?

Est-ce que la liberté est plus masculine qu’un génocide ?

Est-ce qu’un mensonge est plus féminin que des alliés ?

Quelle est la différence entre la terreur, l’horreur et la guerre ?

Quelle est la différence entre un musée, une œuvre d’art, et un ennemi ?

Pour moi, c’est la même chose !

Candice BREITZ (née en 1972 à Johannesburg, Afrique du Sud)

Alien (10 songs from Beyond), 2002

Installation vidéo

27 minutes

Collection NMNM, n° 2010.1.1

À travers son œuvre, essentiellement vidéo et photographique, Candice Breitz interroge les processus de construction identitaire d’un individu dans son milieu, déterminé par l’entourage immédiat (parents, famille, amis) mais aussi par d’autres communautés, les médias et la culture populaire.

Alien est un ensemble de dix films de nature hybride, évoquant le karaoké, la vidéo amateur, la science-fiction ou encore le documentaire. Chaque film présente un personnage interprétant une chanson du répertoire de la musique populaire allemande, performée dans un décor extérieur typiquement berlinois. En y regardant de plus près, on se rend vite compte qu’il ne s’agit en fait que de playbacks, les airs ayant été chantés et enregistrés préalablement par des Allemands dits « de souche ». A l’écran, les interprètes factices sont des immigrants récemment arrivés en Allemagne, dépourvus de tout background culturel local, et ne maîtrisant pas encore l’allemand. Tout se passe dès lors comme si les voix aliénaient peu à peu les corps étrangers qui les recevaient. Par ces voix exogènes, accolées aux portraits, les dix étrangers (érythréen, italien, malaisien, sud-africain, ukrainien …) nous transmettent ce sentiment d’aliénation éprouvé à l’apprentissage d’une langue étrangère. Dans de nombreux pays, la question de l’intégration passe inévitablement par la maîtrise de la langue indigène. Alien interroge le langage en tant que vecteur d’assimilation culturelle, mais au-delà, met aussi en exergue les difficultés de « coloniser », ou plutôt de se laisser « coloniser » par cette nouvelle langue, comme les répercussions identitaires, intimes, voire les frustrations qu’un tel processus d’assimilation implique.

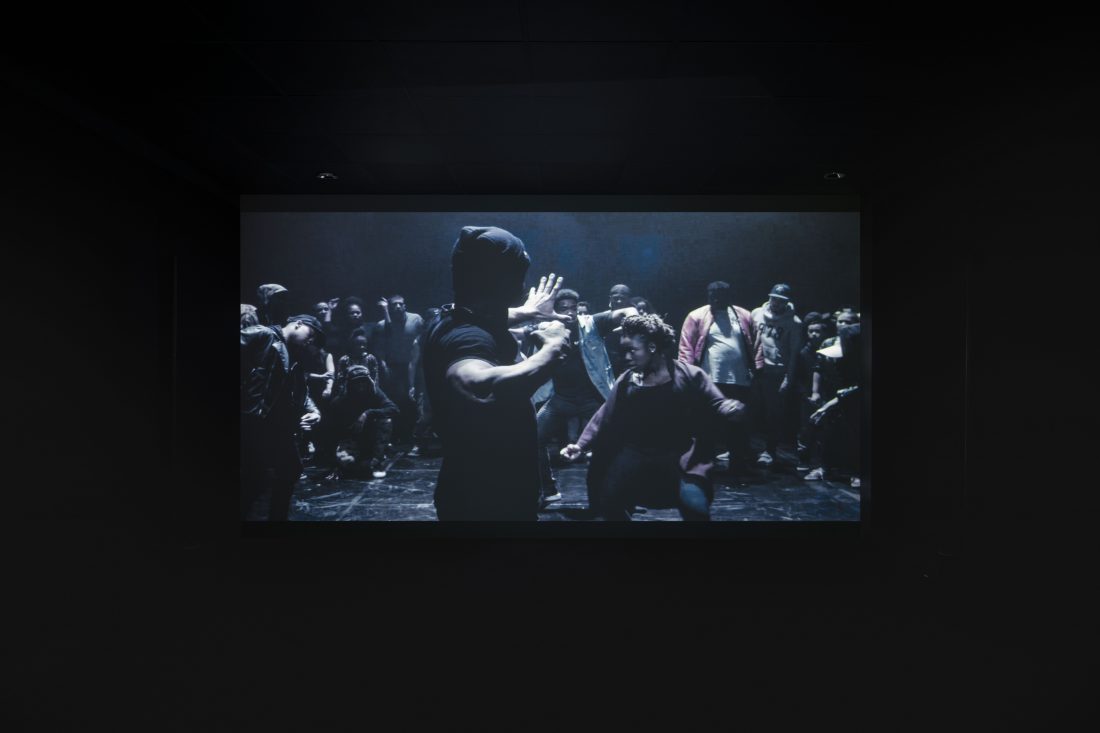

Clément COGITORE (né en 1983 à Colmar, France)

Les Indes galantes, 2017

Vidéo HD, couleur, son

5 min. 26 sec.

Collection NMNM, n° 2018.42.1

La pratique de Clément Cogitore mêle films, vidéos, installations et photographies. Il y questionne le plus souvent les relations des hommes au sacré et à sa dimension ritualisée, ou encore aux images, ou à la mémoire collective. Son premier long-métrage Ni le ciel ni la terre (2015) était « une quête métaphysique de sens dans un monde en guerre » ; Braguino (2017), un film documentaire sur deux familles qui vivent face à face, en autarcie, sans jamais se parler après s’être brouillées, en Sibérie.

Les Indes Galantes part de sa rencontre avec une musique immersive et entraînante, extraite de l’opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau à laquelle il a associé sa fascination pour le Krump dont il venait de découvrir la folle énergie et l’histoire singulière, puisque cette danse issue du hip-hop est née dans les ghettos lors des émeutes de Los Angeles. La violence vécue dans ces ghettos est traduite par des « battles » entre les danseurs, qui se placent au centre d’une foule assemblée qui fait corps en les encourageant et en les protégeant des regards extérieurs. La vidéo, commande de l’Opéra de Paris dans le cadre de son programme 3e Scène, où des artistes sont invités à porter un regard sur l’Opéra à travers des vidéos diffusées dans un espace virtuel dédié, est une émouvante appropriation de l’univers baroque de Rameau, dans une construction chorégraphique laissant de larges parts d’improvisation. Si la vidéo est réalisée sur la scène de l’Opéra, l’ambiance est celle de l’obscurité des quartiers éloignés des centres-villes, des ruelles sombres, nous projetant dans les marges, dans ces espaces qui échappent à la surveillance généralisée, là où les fantasmes se libèrent et où les révoltes grondent. Mêlée au groupe de spectateurs, la caméra suit autant les mouvements des meneurs que ceux de la foule et nous entraîne avec elle dans cette danse révoltée, mais aussi très théâtralisée, qui transmet une énergie positive et contagieuse à la place de la peur et des sentiments d’insécurité que l’on y projette habituellement. La vidéo a comme toutes les productions audio-visuelles une capacité particulière à attirer les spectateurs par une qualité d’image, de son, par un rythme entraînant, par une dimension divertissante. (Mathilde Roman)

Brice DELLSPERGER (né en 1972 à Cannes, France)

Body Double 35, 2017

Film 2K, format 16:9 letterbox, fichier ProRes 422, couleur, son

Avec François Chaignaud

4 min. 38 sec., en boucle

Collection NMNM, n° 2018.20.1

Close-up on a Muse in Body Double 35, 2017

Gouache sur papier, 29,7 x 21 cm

Collection NMNM, n° 2018.20.2

Robe réalisée pour le film « Body Double 35 » de Brice Dellsperger, 2017

Imprimés originaux de Marc-Camille Chaimowicz

Robe en coton imprimé et satin, jupon et ceinture, 129 x 55 cm

Collection NMNM, n° 2018.20.3

Brice Dellsperger travaille depuis 1995 à un vaste ensemble filmique, composé de remakes de séquences de films culte (Dressed to kill, Return of the Jedi, Saturday Night Fever, L’important c’est d’aimer, My Own Private Idaho, Twin Peaks…) qu’il rassemble sous le titre générique de « Body Double ».

Pour le 35ème épisode de cet ensemble, Brice Dellsperger reprend une scène du film Xanadu (1980), du réalisateur Robert Greenwald, qui connut un cuisant échec critique et commercial et marqua la fin de l’époque disco. Dans Xanadu, un artiste frustré travaille dans son atelier, déchirant ses esquisses. Les restes qu’il jette de sa fenêtre finissent par atteindre un mur peint, représentant les neuf muses de la mythologie grecque. Les muses peintes s’animent et s’extraient les unes après les autres de leur support, en réinterprétant le morceau « I’m Alive » du groupe Electric Light Orchestra. À l’occasion d’une exposition au Swiss Institute de New York, Brice Dellsperger fait reproduire cette fresque dans l’espace d’exposition et c’est François Chaignaud, chorégraphe et danseur, qui interprète les sémillantes muses. Il est habillé d’un costume dessiné par l’artiste Marc-Camille Chaimowicz, que Brice Dellsperger avait rencontré à l’occasion de l’exposition « Portraits d’Intérieurs », en 2013 à la Villa Sauber.

Latifa ECHAKHCH (née en 1974 à El Khnansa, Maroc)

Sans Titre (le jardin exotique), 2018

Acrylique et béton sur toile / acrylic paint and concrete on canvas

206 x 156 cm

Collection NMNM, n° 2018.48.1

Née à El Khnansa au Maroc, Latifa Echakhch est venue très jeune vivre en France, à Aix-les-Bains où son père est employé au casino Grand-Cercle, doté d’un prestigieux théâtre. Son enfance est ainsi durablement marquée par les paysages naturels qui inspirèrent quelques-uns des plus beaux poèmes de Lamartine et par l’artifice des coulisses du théâtre et de sa machinerie conçus à la veille du XXe siècle, semblable en de nombreux points à celle de l’Opéra de Monte Carlo. Invitée en 2018 par le NMNM à intervenir à la Villa Sauber, Latifa Echakhch a choisi de revisiter quelques œuvres patrimoniales de la Principauté qui ont toutes pour point commun l’illusionnisme.

Elle a notamment entrepris une nouvelle série de tableaux, à partir d’anciennes cartes postales du Jardin Exotique de Monaco, imprimées en noir et blanc ou colorisées. Chaque carte postale a été photographiée et son image projetée sur une toile enduite de béton. La toile ainsi préparée a été grossièrement peinte selon l’image projetée, à la manière d’un décor, avant que la couche de béton ne soit cassée par zones préalablement définies. L’œuvre ne procède donc pas ici d’un geste de peinture, mais d’un geste de performance, de grattage et d’arrachage de la couche picturale. Ce rapport à la matière entre en résonnance avec la création et l’aménagement illusionniste du Jardin Exotique dans les années 1930, dans un décor de rochers artificiels presque entièrement réalisé en béton par des artisans rocailleurs, préfigurant en quelque sorte l’évolution du paysage monégasque au cours du siècle écoulé.

Apostolos GEORGIOU (né en 1952 à Thessalonique, Grèce)

Sans titre, 2014

Acrylique sur toile

230 x 300 cm

Collection NMNM, n° 2018.5.1

Acquisition réalisée avec le soutien d’UBS (Monaco) S.A

Les œuvres d’Apostolos Georgiou semblent être à la fois celles d’un illustrateur ou d’un peintre narratif mais aussi celles d’un peintre formaliste (voire abstrait), avec un penchant pour l’organisation géométrique du plan, l’utilisation d’une picturalité retenue et d’une palette sobre et raffinée. La plupart des observateurs voient d’abord le peintre narratif. Mais quelle est donc l’histoire que l’œuvre transmet ? Le titre ne donne aucun élément de réponse.

Ce tableau de 2014 par exemple, montre deux hommes sur un balcon avec en toile de fond un paysage urbain. Le personnage qui nous fait face est-il en train de descendre du muret ? Ou bien est-il sur le point de tomber à la renverse dans le vide ? Cette peinture a été réalisée en Grèce, en pleine crise financière. Difficile dans ces conditions de ne pas y voir une allégorie du drame grec… Les deux hommes reculent-ils face au danger ? S’apprêtent-ils à succomber ? L’une et l’autre hypothèse à la fois ? Le non-titre signifie-t-il que l’événement en cours est assez évident pour se passer d’explication ? Ou bien que nous ne saurons jamais ce qui se passe et qu’il ne sert à rien de tenter une clarification ? Ou encore, troisième possibilité, que le peintre formaliste aurait pris le pas sur l’illustrateur… ? Une chose est sûre, le tableau donne un cadre solide et équilibré – symétriquement encadré par les rideaux latéraux, uniformément divisé par la ligne horizontale du parapet – à deux figures qui incarnent le déséquilibre et le risque. Peut-être ne sont-ils qu’un après tout, incarnant chacun un visage possible de la même personne, celui qui veut reculer et celui qui veut se lancer. Le peintre est les deux à la fois, tout comme son jumeau, le spectateur. (Barry Schwabsky)

Apostolos GEORGIOU (né en 1952 à Thessalonique, Grèce)

Sans titre, 2013

Acrylique sur toile

150 x 300 cm

Collection NMNM, n° 2018.44.1

L’on retrouve dans toutes les œuvres d’Apostolos Georgiou certains éléments immuables : une même palette de couleurs sombres, oscillant entre beiges, bruns et ocres, d’où jaillit parfois un bleu profond ou un rouge vif ; une galerie de personnages anonymes et interchangeables, représentés comme des pantins désarticulés ; des espaces vides, sans meuble ni ornement, avec un fond uni pour seul décor.

Nourri par la culture grecque, de la peinture au cinéma en passant par le théâtre, Georgiou s’inspire des mythologies de la vie quotidienne. Les scènes dépeintes par l’artiste sont à la fois familières et absurdes, comme ces deux personnages jumeaux, qui semblent discuter allongés par terre, les pieds en l’air. Un sentiment d’absurdité de la vie teinté d’humour émerge de ces scènes silencieuses et énigmatiques.

S’il semble être obsédé par la condition humaine, on peut également voir de l’abstraction dans ses peintures qui ne portent jamais de titre. Apostolos Georgiou serait-il un peintre abstrait qui ne fait pas d’abstraction ? « En réalité je voulais être un peintre abstrait comme Jackson Pollock, Mark Rothko ou Christopher Wool ; aller directement à la substance des choses réelles mais mes personnages ne me le permettent pas. On ne peut pas choisir ce que l’on est, mais on doit accepter qui l’on est. Depuis que j’ai l’habitude d’utiliser des personnages dans mes peintures, au moins je les laisse peindre leurs propres compositions abstraites. » Apostolos Georgiou

Nan GOLDIN (née en 1953 à Washington D.C., États-Unis)

Colette in Sophie Loren Drag, 1973

Photographie gélatino-argentique

20 x 20 cm

Collection NMNM, n° 2018.26.1

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie en mêlant étroitement sa vie et son œuvre, qui peut ainsi s’apparenter à un journal intime, un album de famille ou le « journal visuel de sa vie » comme elle aime à le qualifier. L’artiste considère la photographie comme une deuxième mémoire, une manière de laisser une trace de sa vie que personne ne pourra réviser. Depuis le début des années soixante-dix, son travail explore les notions de genre et les définitions de la normalité. En documentant sa vie et celle de ses amis, elle donne une visibilité à des milieux en marge comme celui des drag-queens et plus largement à la contre-culture new-yorkaise qu’elle photographie sans compromis, donnant à voir fête, drogue, violence, sexe, mais aussi maladie, sa génération étant confrontée à l’apparition du SIDA.

La photographie Colette in Sophie Loren Drag fait partie d’une petite série de clichés réalisés à Boston au début des années soixante-dix, qui ont fait date dans sa carrière. C’est l’une des premières œuvres de Nan Goldin consacrées aux drag-queens et à leur univers, un territoire documenté par la photographe dans toutes ses œuvres postérieures, du moins jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix. Une centaine de clichés vintage de cette série est connue, tous datant de la même époque et retrouvés après des années d’oubli à l’occasion du déménagement de l’atelier de Nan Goldin de Bowery à Brooklyn. Cette photographie préfigure notamment les développements ultérieurs de sa poétique, dont témoigne la série The Ballad of Sexual Dependency, qui l’a rendue célèbre.

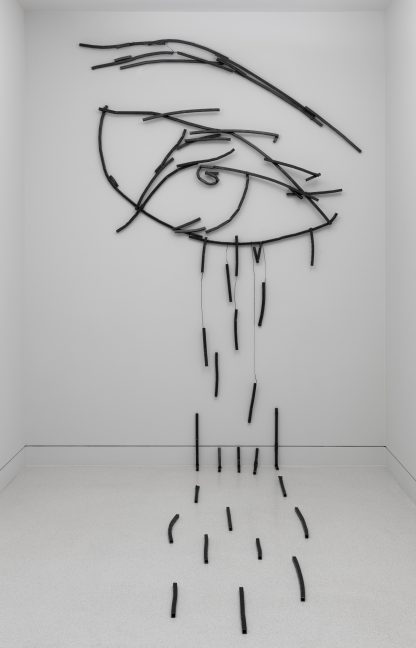

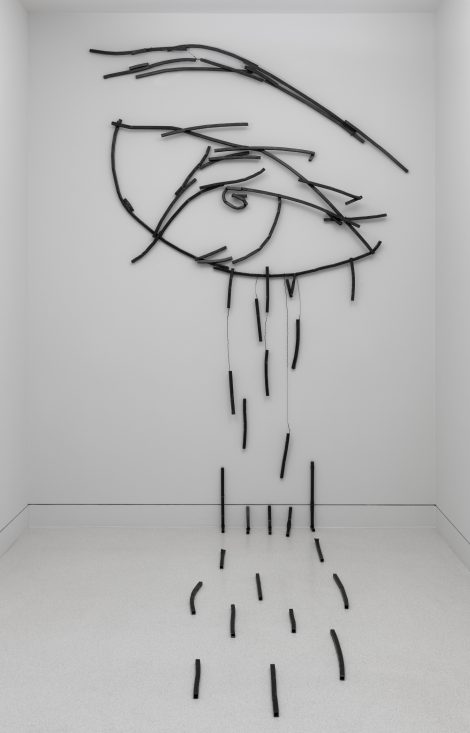

Petrit HALILAJ (né en 1986 au Kosovo)

Abetare (Dove), 2017

Acier / Steel sculpture

Oiseau / Bird: 125 x 168 x 5 cm

Autre élément / Second element : 67 x 70 x 5 cm

Collection NMNM, n° 2018.22.1

Abetare (Eye in tears), 2017

Acier / Steel sculpture

Taille minimum / Minimum size : 400 x 210 x 10 cm

Dimensions au sol / Floor pieces : 2 x 60 x 150 cm

Collection NMNM, n° 2018.22.2

L’enfance de Petrit Halilaj, fortement marquée par la guerre du Kosovo et l’exil de sa famille en Albanie, tient aujourd’hui une place primordiale dans son travail. L’artiste combine dans ses installations ses dessins d’enfance et des matériaux provenant du Kosovo ; il reproduit des objets, personnels ou liés à l’histoire du pays, qui ont été perdus ou détruits durant la guerre. Son œuvre interroge la possible construction d’une identité culturelle et d’une mémoire collective dans un pays déchiré par les conflits.

Les sculptures de la série « Abetare » reproduisent à large échelle les graffitis gravés par plusieurs générations d’écoliers sur les pupitres de l’école élémentaire « Shotë Galica », à Runik, au Kosovo, où l’artiste était scolarisé entre 1992 et 1997. Petrit Halilaj a pu y retourner avant la démolition de l’école en 2010 et y filmer les dessins et les inscriptions, représentant des fleurs, des cœurs, des oiseaux, des noms de footballeurs, mais aussi des personnages armés, avant de les reproduire sous la forme d’immenses sculptures en acier. « Abetare » provient du titre du manuel scolaire dans lequel l’artiste, comme tous les enfants de sa génération, a appris à lire. Cet abécédaire, dans lequel chaque lettre de l’alphabet est associée à un mot et un dessin correspondant, se transmettait de génération en génération, à cette époque d’oppression de la population albanaise par le gouvernement serbe et est ainsi devenu un des symboles de l’identité culturelle albanaise.

Arthur JAFA (né en 1960 à Tupelo, Mississipi)

The White Album, 2018

Installation vidéo, couleur, son

29 min. 55 sec.

Collection NMNM, n° 2021.5.1

À travers ses films, le réalisateur Arthur Jafa affirme vouloir « faire un cinéma qui contiendrait toute la puissance, la beauté et le désespoir de la musique noire. » En 2013, il cofonde le studio TNEG dans le but de créer un cinéma noir du XXIe siècle qui serait culturellement, socialement et économiquement aussi significatif que l’a été la musique noire au XXe siècle.

Comme son film précédent, Love is the Message, the Message is Death, The White Album se présente sous la forme d’un montage d’archives trouvées sur internet, librement associées à des images réalisées par l’auteur. The White Album (citation de l’album des Beatles) s’ouvre sur la musique hypnotique d’Oneohtrix Point Never, The Pure and the Damned et le vidéoclip réalisé par les frères Sadfie. Le film est articulé autour d’images de crimes racistes aux États-Unis : la tuerie perpétrée par le jeune suprémaciste blanc Dylann Roof en 2015, les émeutes de Los Angeles en 1993, suite à l’acquittement des auteurs du lynchage de Rodney King, associées à des scènes de « violence ordinaire. » Ces images choquantes, souvent filmées par des amateurs, parfois par des caméras de sécurité ou des drones, sont bien connues du public américain. Diffusées massivement sur les réseaux sociaux et à la télévision, elles forment un ensemble à la fois volontairement incohérent, mais fidèle à une certaine réalité. Elles sont montées par affinité, entrecoupées de vidéos autofilmées et postées sur YouTube par différentes stars du net et de portraits filmés en gros plan par Arthur Jafa, qui décrit son film en ces termes : « Pour moi, il s’agit de la tension (ou de l’écart) entre, d’une part, ce que Cornel West a appelé « ce que l’on ne peut pas ne pas savoir en tant que Noir en Amérique » (ce qui pourrait être appelé « whiteness ») et, d’autre part, ma profonde affection, mon adoration et mon amour pour les personnes de ma vie que l’on pourrait qualifier de « blanches ». Comment peut-on concilier ces deux faits ? »

Helen JOHNSON (née en 1979 à Melbourne, Australie)

Marginalia, 2015

Peinture polymère synthétique et aimants sur toile, cuir

304,8 x 182,9 cm

Collection NMNM, n° 2017.17.1

Helen Johnson considère la peinture comme une forme de pensée. Ses compositions semi-narratives, peintes sur des toiles libres de grand format, explorent une série d’histoires et de questions politiques et culturelles. L’artiste s’intéresse particulièrement à la manière dont l’identité nationale australienne s’est construite en lien avec l’histoire coloniale du pays. Son œuvre oscille entre imagerie figurative et abstractions créées de manière plus intuitive. Au cœur de sa pratique se trouve une remise en question permanente des limites de la peinture et un désir d’étendre son potentiel, tant sur le plan conceptuel que technique.

Marginalia revient sur l’histoire coloniale australienne, les grands aplats de couleurs évoquant les peintures aborigènes, tandis que les dessins marginaux relèvent des comics et de la bande dessinée occidentale. Présentée suspendue, la toile pourrait être un élément de décor de théâtre. Elle donne à voir plusieurs idées et stratégies sur lesquelles Johnson s’est concentrée ces dernières années : La satire et le mélange de références, qui se rapportent à la production fallacieuse de mythes et de sens dans l’art ; les pathologies coloniales et post-coloniales qui s’enracinent dans la culture ; l’idée d’une existence en marge ou à la frontière… Ces idées se traduisent dans l’arrangement formel du tableau, où le centre est abstrait et l’activité se déroule à l’extérieur de celui-ci, reflétant la propension de l’Australie coloniale à concevoir un centre anglo-occidental et à se situer en dehors de celui-ci.

Bien que l’œuvre d’Helen Johnson traite spécifiquement de cette dynamique – les relations entre les colonies et les colonisateurs – cette conversation graphique s’appliquer plus largement aux nombreuses tensions politiques et géographiques qui définissent notre époque.

Steve MCQUEEN (né en 1969 à Londres, Royaume-Uni)

Weight, 2016

Moustiquaire plaqué or 24 carats, lit en fer

270 x 245 x 98 cm

Collection NMNM, n° 2018.31.1

Acquisition réalisée grâce au soutien de M. et Mme Conrieri

Connu du grand public pour ses long-métrages primés dans le monde entier tels que Hunger (2008), Shame (2011) ou 12 Years a Slave (2013), Steve McQueen est également l’auteur de vidéos et œuvres plastiques exposées dans de nombreux musées et centres d’art. L’expérience du colonialisme et de l’emprisonnement pèsent de tout leur poids sur son travail, aussi bien au cinéma que dans ses expositions. Quels sont les effets de l’oppression physique et psychologique sur le corps ? Que se passe-t-il lorsque la liberté d’une personne est entravée ?

La sculpture Weight a été réalisée dans le cadre du projet « INSIDE. Artists and Writers in Reading Prison » dans la prison abandonnée de Reading, où l’auteur irlandais Oscar Wilde fut incarcéré de 1895 à 1897 pour avoir commis « des actes de grossière indécence avec des personnes de sexe masculin ». Cette sculpture est inspirée par l’expérience claustrophobique intense vécue par l’artiste en visitant la prison. Elle est composée d’un lit en métal, couvert d’une immense moustiquaire en or. La rudesse du lit de prisonnier est enveloppée d’un voile de lumière, délimitant autour du lit un espace personnel, dans un environnement d’où l’intimité est bannie. Selon ses propres termes, McQueen « veut mettre le public dans une situation où chacun devient extrêmement sensible à lui-même, à son corps et à sa respiration. »

Laure PROUVOST (née en 1978 à Croix, France)

Since he is gone, weaved by Grand Ma, 2014

Tapisserie, bois, vidéo (2’23), lumière, peinture

195 x 580 cm

Collection NMNM, n° 2015.6.1

Archiviste d’images, d’objets, de mots, d’artisanats, de fictions et de documents, Laure Prouvost prélève dans le flux quotidien d’images et de textes qui nous assaillent de prodigieuses associations qui serviront ses histoires et la chronique de son œuvre en général.

Since he is gone, weaved by Grand Ma est sa première tapisserie, en collaboration avec l’atelier Flanders Tapestries. C’est une vaste composition visuelle associant des détails d’objets, de formes, de textes, qui renvoient au récit mis en place dans son installation Wantee (2013), présentée par le NMNM à l’exposition Portraits d’intérieurs. Cette installation racontait l’histoire du grand-père fictionnel de l’artiste – ami de Kurt Schwitters, qui aurait mystérieusement disparu en creusant un tunnel conceptuel vers l’Afrique. La tapisserie Since he is gone, weaved by Grand Ma compose un nouveau récit, conférant au visiteur une place centrale dans la fiction. Les représentations s’enchevêtrent à travers des surimpressions dans et sur l’image, prolongeant la fiction dans le réel par des jeux de matériaux et de mise en abîme. La disparition de « he », de la figure masculine, donne la parole à la grand-mère qui plonge alors dans les cavités, guidée par l’eau qui goutte, par les imaginaires paradisiaques, par les traces laissées ici et là, et nous entraîne avec elle à la poursuite du grand-père. L’exploration devient la finalité et la disparition une étape nécessaire à l’émancipation de la grand-mère. Par ce titre, Laure Prouvost renverse sa position d’auteur en lui attribuant la création de la tapisserie, ce qui au-delà du jeu, est une manière de rendre visible ce qui nous traverse et nous donne des forces. La création du récit revient aussi au spectateur qui intègre un dispositif ouvert se prolongeant dans l’espace de l’installation. Tout devient signe, le spot lumineux, le bout de tricot qui déborde de la toile, et la narration se produit par une collaboration avec tous ceux qui se projettent dans la fiction. (Mathilde Roman)

Hans SCHABUS (né en 1970 à Watschig, Autriche)

Tiller towards trouble (Osten), 2016

Béton, acier inoxydable, eau

32 x 185 x 45 cm

Collection NMNM, n° 2021.7.1

Don de la Galerie Jocelyn Wolff

Hans Schabus a été particulièrement remarqué à la Biennale de Venise de 2005, lorsqu’il avait recouvert le pavillon autrichien d’une structure monumentale en bois, puis en 2008, alors qu’il avait entièrement dissimulé la façade de l’Institut d’art contemporain Villeurbanne/Rhône-Alpes derrière une palissade. Que l’artiste vienne contrarier une architecture, détourner une structure, imaginer des méthodologies alternatives pour traverser les lieux ou au contraire agir de manière presque imperceptible, le rapport du corps à l’espace constitue le fondement de toutes ses œuvres.

À Vienne, le Palais de la Sécession est un haut lieu de l’histoire culturelle et de la mémoire des artistes. Hans Schabus, qui est attaché par de nombreux liens à cette institution, met en œuvre une réflexion sur la relation de l’artiste à l’espace d’exposition. A partir de moulages en béton des tortues de bronze ornant les escaliers de la Sécession, il relie symboliquement la fonction de contenant des carapaces au moulage de son propre crâne et, renversant les moulages des tortues, les remplit d’eau pour les soumettre à une navigation imaginaire, aux quatre coins du globe. Une tige de laiton mesurant un mile nautique (1m85), correspondant exactement à la taille de l’artiste, est ensuite posée sur la tortue renversée. Cette œuvre fait partie d’une série de quatre, chacune indiquant un des quatre points cardinaux. Le titre Tiller Towards Trouble (Osten) signifie « Gouvernail en direction du danger (Est) ». Cette sculpture de 2016 ouvre ainsi sur un nouvel aspect du travail d’Hans Schabus, tout en rassemblant plusieurs éléments récurrents dans son œuvre, tels la pratique d’atelier et le voyage.

Yinka SHONIBARE CBE (RA) (né en 1962 à Londres, Angleterre)

Odile and Odette I, II, III, IV, 2005 – 2006

Tirages photographiques C-type

178 x 141.5 cm, encadrés

Collection NMNM, n° 2010.4.1 à 4

Les œuvres de l’artiste britanico-nigérian Yinka Shonibare CBE (RA) remettent en question les notions occidentales d’identité culturelle et nationale, dans un contexte post-colonial de mondialisation. L’artiste à la pratique interdisciplinaire use de références et de citations à des œuvres de l’histoire de l’art et de la littérature occidentales, auxquelles il offre une relecture du point de vue africain.

Répondant à une commande du Royal Opera and Ballet de Londres, Yinka Shonibare CBE (RA) rejoue un Lac des Cygnes créolisé, en y intégrant une danseuse noire et des costumes en wax. Dans le ballet de Tchaïkovski, les deux héroïnes Odile et Odette sont interprétées par une seule danseuse vêtue de deux costumes de cygnes, l’un blanc et l’autre noir. Yinka Shonibare CBE (RA) fait jouer pour la première fois à deux jeunes danseuses distinctes les cygnes blanc et noir. Une ballerine noire et une autre blanche se font face et reproduisent à l’identique la même chorégraphie dans des costumes identiques. Un cadre doré placé entre elles fait office de miroir factice.

Comme à son habitude, en citant une œuvre classique occidentale, l’artiste interroge la notion d’identité, d’altérité et de global culture comme vecteur possible d’identification. L’artiste note, avec une certaine ironie, que son film met en scène une ballerine issue du Royal Ballet (la danseuse blanche) et une danseuse indépendante, choisie par la compagnie, qui n’avait pas de danseuse noire dans son corps de ballet. Cette interprétation du Lac des Cygnes permet aussi de remettre en question la représentation binaire occidentale dans laquelle les forces négatives « sombres » s’opposent aux forces positives « claires ».

0. INTRODUCTION

1. L’ENVERS ET L’ENHORS

A. VISITE GUIDÉE

B. EXPLORATION SOLO

2. DOCUMENTATION DE L’EXPOSITION

3. CRÉDITS